À quelques jours des élections, une question hante les rues de Montréal-Nord, de Saint-Michel ou encore de Côte-des-Neiges : pourquoi voter au fédéral si rien ne change dans mon quartier ? Dans ces quartiers souvent confrontés à la précarité, à l’insécurité, et au sentiment d’abandon, la lassitude électorale est palpable. Le vote, pour plusieurs, n’est pas la promesse d’un meilleur avenir, mais simplement un devoir, un geste posé par principe. Derrière cette lassitude, une confusion entourant les différentes compétences des paliers gouvernementaux brouille les pistes et augmente le désengagement. Pourtant, des voix s’élèvent, bien connues dans leur quartier. Élus municipaux, chercheurs ou simples citoyens engagés s’efforcent de retisser les liens entre le politique et la population. Reportage.

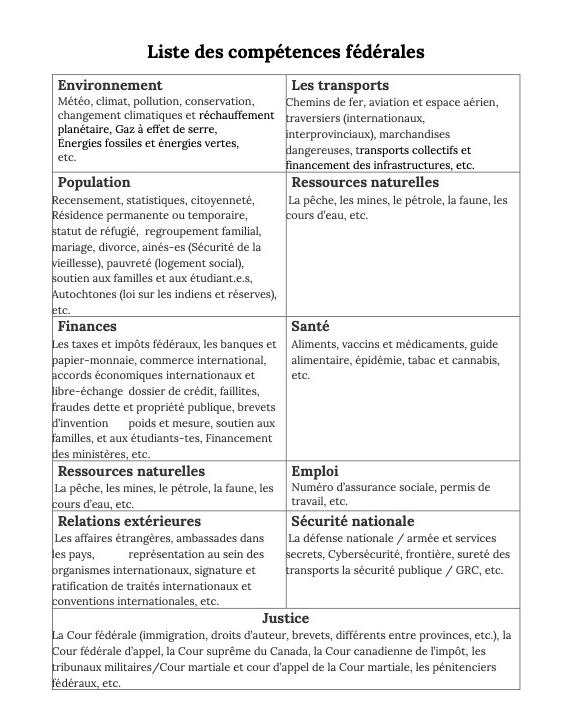

Jeudi 10 avril. Après un vox pop réalisé au Salon d’ongles Pretty Little Thing, nous interrogeons une passante dans le quartier Saint-Michel. Bien que visiblement pressée, elle s’arrête et prend le temps de nous exposer ses préoccupations à l’approche des élections fédérales. « Ce qui me dérange, moi, ce sont les pistes cyclables ! Ici, à Saint-Michel, tout est loin et, pourtant, on veut nous empêcher d’utiliser nos autos. Le transport en commun, ce n’est pas toujours la meilleure solution. » À deux semaines des élections, ce n’est pas la première fois qu’on entend ce commentaire, qui révèle la confusion qui règne entre les compétences municipales, provinciales et fédérales. On lui explique que les pistes cyclables relèvent de la Ville, pas d’Ottawa. Son regard se perd dans le vide : « Ah… Oui ? Bon, je ne sais pas encore pour qui je vais voter, mais je vais voter. »

Cet échange en dit long sur le sentiment d’éloignement face à la politique fédérale que ressentent de nombreux électeurs des quartiers plus excentrés de Montréal.

« Il y a beaucoup de confusion entre le rôle du municipal, du provincial et du fédéral »

Stéphanie Valenzuela, conseillère municipale de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal, comprend bien cet effet de distance qu’éprouvent de nombreux électeurs face au fédéral. Depuis plusieurs semaines, elle sillonne les rues de son secteur, frappe aux portes et encourage les citoyens à exercer leur droit de vote – une démarche qu’elle mène de façon non partisane. Nous la joignons par visioconférence le jour de l’ouverture du vote par anticipation.

« Les citoyens ne sont pas désintéressés, ils sont déboussolés, commence-t-elle. Il y a beaucoup de confusion entre le rôle du municipal, du provincial et du fédéral. » Une confusion qui, selon elle, mine l’engagement citoyen.

Dans un quartier comme Côte-des-Neiges, où la majorité des résidents sont issus de l’immigration, cette confusion se traduit souvent par une absence de repères, poursuit-elle. « Les gens communiquent avec moi pour des enjeux qui ne relèvent pas de ma compétence. Souvent, c’est juste qu’ils n’ont pas de point de contact, ils ne savent pas où chercher. »

Elle devient alors ce point de départ. « Même si c’est une question sur l’immigration ou sur des enjeux de santé – qui ne relèvent pas du municipal –, je prends le temps de les écouter, de les orienter, de les diriger vers la bonne ressource. » C’est par ces petits gestes, raconte-t-elle, que des liens de confiance se tissent.

« Quand une personne comprend que tu l’as aidée une fois, elle revient. Et parfois, elle t’envoie son voisin, son cousin, sa mère… C’est comme ça qu’on crée un réseau de soutien dans le quartier, et qu’on réussit à mieux répondre aux besoins des gens. »

Le palier fédéral, poursuit-elle, est souvent perçu comme étant le plus éloigné des citoyens. Pourtant, sans lui, plusieurs projets peineraient à voir le jour, puisque les gouvernements municipaux et provinciaux dépendent fréquemment de son soutien.

Elle prend l’exemple du quartier Namur–Hippodrome, un vaste chantier de réaménagement urbain dans son arrondissement. « C’est un projet qui illustre parfaitement la complexité des compétences partagées. Le fédéral finance la construction de logements sociaux et abordables ; le provincial redistribue les fonds ; et la Ville aménage le territoire. Mais les effets concrets, eux, se font attendre. »

Et puis, il y a les délais, les lourdeurs administratives, les canaux de décision qui ne communiquent pas entre eux. Mme Valenzuela l’explique : « Au Québec, c’est encore plus compliqué. Contrairement à ce qui se passe dans d’autres provinces, le fédéral ne peut pas financer directement les municipalités. L’argent passe par le provincial, qui décide ensuite comment le répartir. Donc, ça prend du temps. Et quand les gens ne voient pas de résultats, ils décrochent. »

Ce sentiment d’impuissance, elle le constate tous les jours sur le terrain. « On me dit : “On vote, mais rien ne change”, mais j’insiste pour faire comprendre aux gens que l’abstention n’est pas une solution. Si tu ne votes pas, quelqu’un d’autre va décider à ta place. Et cette personne-là, elle n’aura peut-être pas les mêmes priorités que toi », lâche-t-elle en haussant les épaules.

Ses convictions poussent parfois la conseillère municipale à aller au-delà de son rôle formel d’élue. « Ce n’est pas officiellement dans mes fonctions, mais j’ai déjà accompagné des résidents au bureau de vote fédéral. Parce qu’ils ne savaient pas comment s’y rendre. Parce qu’ils n’étaient pas certains de ce qu’il fallait apporter. Parce qu’ils avaient besoin d’être soutenus dans ce processus », affirme-t-elle.

« Ce n’est pas normal que les gens soient aussi perdus. On doit leur donner les clés, leur expliquer les enjeux, rendre l’information digeste. Ce n’est pas tout le monde qui a le temps ou la capacité de lire les plateformes électorales ou d’assister aux débats. On ne peut pas exiger un tel degré d’engagement quand les conditions de vie elles-mêmes rendent cela difficile », conclut la conseillère de ville.

« La norme du citoyen à laquelle on s’adresse dans tous les discours politiques, c’est celle de la classe moyenne blanche »

Céline Bellot, professeure à l’École de travail social de l’Université de Montréal, affirme, pour sa part, que le désintérêt supposé des personnes issues de milieux populaires ou de groupes marginalisés est « un mythe qu’il est temps de déconstruire ».

Elle ne remet pas en cause l’engagement politique de ces personnes, mais pointe plutôt les obstacles systémiques qui freinent leur participation.

Elle dénonce un système électoral pensé pour un électeur « moyen » qui est loin de représenter la diversité canadienne. « La norme du citoyen à laquelle on s’adresse dans tous les discours politiques, c’est celle de la classe moyenne blanche. Même si ce n’est pas dit explicitement, c’est bien là-dessus que reposent les programmes. On parle à une majorité blanche », déclare-t-elle sans détour.

Dans ce contexte, les populations racisées, autochtones et en situation d’itinérance ou de handicap sont exclues d’un récit politique qui ne les reconnaît pas. « Dès que tu sors du cadre du citoyen moyen – quelqu’un de domicilié, avec un moyen de transport et qui manifeste un intérêt “acceptable” pour la politique –, tu fais face à des obstacles d’accès. Et, parfois, à une forme de désengagement, mais qui est surtout une réaction à l’exclusion. »

Ce phénomène se vérifie également dans les communautés autochtones, avec lesquelles Mme Bellot travaille de près. « On voit un véritable écart entre la participation à un système fédéral et les revendications d’autonomie ou d’autodétermination, expose-t-elle. Clairement, ça clashe. Ce n’est pas un désengagement, c’est une revendication claire : ce n’est pas dans ce cadre-là que ces communautés souhaitent s’engager politiquement. »

Mme Bellot insiste : il faut cesser de croire que le vote est la seule expression valable de l’engagement politique. « Tu peux avoir toutes sortes d’actions [bénévolat, manifestations, collectifs, engagement citoyen] et d’engagements politiques autres qu’on ne va pas considérer comme de l’engagement politique, parce que tu n’es pas dans les partis traditionnels, parce que tu n’es pas membre jeunesse d’un mouvement politique. Ce à quoi on s’attend, c’est que tout le monde joue le même jeu, mais les règles de ce jeu ne sont pas les mêmes pour tous. »

Et même dans les rares cas où les partis politiques s’adressent à des groupes minoritaires – dans certaines circonscriptions où ces groupes deviennent électoralement importants –, cela reste une stratégie ponctuelle, circonstancielle. « Le discours politique dominant s’adresse tout de même à un Canadien ou à un Québécois de la classe moyenne qui ne fait pas partie des minorités », martèle-t-elle.

Selon la chercheuse, les discours politiques sont en effet destinés à la classe moyenne. « On l’évoque pour dire notamment qu’on va faire baisser les impôts, et presque toutes les promesses politiques sont dirigées vers ce groupe-là – sans qu’on sache finalement très clairement ce que c’est que la “classe moyenne” d’ailleurs », laisse-t-elle tomber.

« Et pourquoi blanche ? reprend-elle. Parce qu’on a très peu de discours sur les questions de racisme, les questions de discrimination raciale. Ça ne fait pas partie des promesses, en général. C’est tout simplement parce qu’on ne s’adresse pas à une population qui a ces difficultés-là ou ces problèmes-là. »

Et en cette période électorale où les questions d’immigration ont longtemps mobilisé les débats, l’experte s’inquiète d’un autre phénomène : « Je ne suis pas convaincue que les personnes immigrantes, même une fois qu’elles sont devenues citoyennes, aient envie de participer à ce jeu politique. Pas dans ce contexte, pas avec ces discours où on associe l’immigration à toutes sortes de défaillances structurelles, notamment à la crise du logement, des services publics, etc. »

Abdelhaq Sari – « Ce qui change la donne, c’est quand les gens te connaissent pour vrai. Pas juste durant une campagne. »

Sur le terrain, on sent parfois cette tension entre l’exclusion ressentie par certains citoyens et la volonté d’agir des candidats.

Montréal-Nord. Rendez-vous est pris devant le local électoral d’Abdelhaq Sari, candidat libéral dans la circonscription de Bourassa. L’endroit est lumineux, la baie vitrée est couverte d’affiches arborant sa photo. Le directeur de campagne nous accueille pendant que deux bénévoles d’une soixantaine d’années, toutes deux au téléphone, renseignent les électeurs. L’une, Maghrébine, porte un hidjab. L’autre, Blanche, parle dans un espagnol hésitant : « Sí, pueden votar ya, del 18 al 21 », tandis que sa collègue enchaîne presque en écho : « Oui, vous pouvez déjà voter par anticipation dès aujourd’hui. »

Le candidat est absent pour le moment, nous dit-on. Il est allé faire un tour dans un bureau de vote, mais il ne devrait pas tarder. Une quinzaine de minutes plus tard, une voix lance : « Ah, le boss est là ! » Par la baie vitrée, on l’aperçoit : costume brun, sourire franc et geste de la main presque présidentiel à une voiture qui klaxonne en passant. Abdelhaq Sari entre dans le local.

En ce premier jour de vote par anticipation, il est visiblement satisfait. « Ce matin, j’ai reçu beaucoup d’appels de gens qui sont allés voter. Ils ont attendu 40 minutes, parfois une heure. Il y avait du monde, vraiment ! » Une affluence qui le motive : « Ça ne nous ralentit pas. On continue à appeler, à mobiliser. »

Conseiller municipal à Montréal-Nord depuis huit ans, le candidat libéral dit vouloir élargir son influence au fédéral. « J’ai la confiance des gens, j’ai de l’expérience et je veux défendre leurs intérêts à Ottawa. Les enjeux sont là : logement, immigration, coût de la vie. »

Mais il ne se fait pas d’illusions : convaincre reste un défi. Certains lui disent que voter ne sert à rien ou que les politiciens sont tous corrompus… « Si tu crois que rien ne change, alors reste en dehors du processus. Mais après, ne viens pas demander des comptes aux élus », lance-t-il, tranchant. Il marque une pause. « La vérité est que, si tu ne participes pas à ce processus, tu ne peux pas espérer influencer la politique. Les manifestations ne servent pas à grand-chose, selon moi. Par contre, des gens qui travaillent à l’intérieur du système, ça a vraiment un impact qui vous intéresse », assure-t-il.

Le candidat parle lui aussi d’une certaine confusion chez les électeurs : « Beaucoup de gens ne savent pas faire la différence entre les niveaux de gouvernement. Qui fait quoi ? C’est flou. » Pour lui, la réponse passe par l’éducation civique et la constance : « Ce qui change la donne, c’est quand les gens te connaissent pour vrai. Pas juste durant une campagne. Quand tu as été là pour eux, ils s’en souviennent. »

Il évoque des conférences données dans les centres communautaires, ses échanges avec des jeunes sur la violence et la criminalité. Pour lui, ce sont ces gestes concrets, loin des projecteurs, qui bâtissent la confiance. Et cette confiance, dit-il, est d’autant plus forte dans un quartier comme Bourassa, où les électeurs peuvent se reconnaître en lui. « Oui, je suis un élu, mais surtout, je suis quelqu’un de leur communauté, je suis Maghrébin. Quelqu’un qui les ressent. Ça fait la différence. »

Selon lui, les citoyens de sa circonscription sont préoccupés par les conflits internationaux : la situation à Gaza, la guerre en Ukraine, les tensions au Liban, les déchirements au Soudan. « Les gens se demandent : “Quelle est la position de mon élu ? Du parti ? Du gouvernement ?” Il faut leur donner des réponses claires. » Il rappelle d’ailleurs qu’une motion sur la situation à Gaza, qu’il a présentée au conseil municipal, a été adoptée à l’unanimité. « On voulait envoyer un message de dialogue et de respect entre les communautés. »

Il doit filer : un autre événement de campagne l’attend à cinq minutes du bureau. Nous l’accompagnons.

Sur place, il est vite entouré de visages familiers. Une famille d’origine marocaine l’aborde, visiblement heureuse de le croiser. « On en a profité pour venir voter aujourd’hui, puisque c’est congé ! » lance le père.

L’un de ses enfants n’est pas en âge de voter, mais son père tenait à ce qu’il assiste à ce moment. « Il jouait à la console ; je lui ai dit : “Allez, on y va !” »

Il poursuit fièrement : « Depuis qu’on a le droit de voter au Canada, on le fait. C’est un devoir de choisir qui va nous représenter. » Pour appuyer sa démarche, il a même servi de chauffeur bénévole lors de la course à l’investiture d’Abdelhaq Sari, faisant la navette entre les domiciles de ses voisins et les bureaux de vote. « M. Sari n’est même pas au courant, glisse-t-il dans un éclat de rire. Je le fais parce qu’il a toujours été là pour nous. Ce n’est pas juste un nom sur une affiche. C’est quelqu’un qu’on connaît, pour vrai. »

Marwan El Attar : « Il faut brasser la cage ! »

Mercredi 23 avril. C’est dans un petit café italien de Saint-Michel, en fin d’après-midi, que Marwan El Attar – candidat fédéral du Nouveau Parti démocratique (NPD) – nous donne rendez-vous. Le regard vif, il s’installe, un café à la main. À 32 ans, l’avocat a mis sa carrière sur pause pour éviter tout conflit d’intérêts. « J’ai eu l’investiture deux jours avant le début de la campagne. Depuis, je cours ! » Et ce n’est pas une métaphore. Depuis l’annonce, il enchaîne les rencontres, les visites, les discussions.

Marwan El Attar est né et a grandi à Saint-Léonard, élevé par une mère monoparentale avec ses deux frères. Il ne vient pas d’un milieu privilégié. « J’ai grandi dans la précarité. Je comprends les enjeux du quartier parce que je les ai vécus. » C’est ce lien direct avec le terrain qui, selon lui, fait toute la différence.

« Je suis un homme racisé, du quartier, jeune. Ça rassure [les électeurs]. Ils voient que je comprends ce qu’ils vivent. »

Pourquoi se lancer maintenant ? « Rien ne bouge. Il faut brasser la cage ! » Il évoque sans détour les vieux logements, les transports insuffisants, l’inflation qui oppresse les familles. « On promet toujours que quelque chose va être fait. Mais il ne se passe rien. On nous tient pour acquis. »

Dans ce quartier, l’abstention atteint près de 43 %. Il explique ce taux par l’impossibilité des habitants à se projeter dans le long terme : « Quand tu vis dans un quartier défavorisé, tu penses d’abord à survivre. Pas à t’épanouir. On oublie qu’on peut changer les choses. » Alors, il mise tout sur la proximité.

Avec une poignée de bénévoles, Marwan sillonne les lieux de vie. Ce soir-là, pas de grande opération de porte-à-porte. Juste quelques pas dans la rue, prospectus à la main. Il repère un passant, s’approche, entame la discussion. L’homme semble gêné, hoche poliment la tête, puis s’éloigne. Un autre, à peine interpellé, lève la main et fait un geste sec, signifiant clairement qu’il n’est pas intéressé.

Marwan ne se démonte pas. « Parfois, c’est comme ça. Mais d’autres fois, ça ouvre une porte. Il suffit d’une conversation. D’un visage familier. »

Il sait que chaque interaction, même brève, peut faire germer un doute, une envie de s’informer, peut-être même de voter. Lui se voit comme un pont entre la politique et des citoyens souvent oubliés. « Je vis avec ma femme. Et je me demande : “Si on avait des enfants demain, dans quelle société grandiraient-ils ?” L’épicerie, c’est déjà difficile. On n’a même pas les moyens de s’acheter une maison. » Bien qu’il exerce le métier d’avocat, Marwan ressent lui aussi la pression économique.

Et même si les passants rencontrés ne sont pas tous réceptifs, il continue, un paquet de prospectus à la main, à brasser, doucement mais sûrement, la cage.

La Converse a communiqué avec trois candidats du Parti conservateur et trois candidats du Bloc québécois pour leur demander s’il était possible de les suivre sur le terrain. Ils n’étaient pas disponibles ou n’ont pas répondu à nos sollicitations.

À quelques jours des élections, un constat s’impose : il ne suffit pas d’encourager la participation électorale, il faut créer les conditions pour qu’elle devienne claire pour les citoyens.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Il n’est plus possible de voter avant le 28 avril 2025. Trouvez votre bureau de vote ici.

- Ressources dans différentes langues :

.jpg)

.png)